|

| Patung sepasang dewa-dewi di tengah-tengah kolam ikan (Sumber foto: Anggara Wikan Prasetya/travel.kompas.com) |

“Pyenengan daleme Sumur, Bu (rumah Anda di Dusun

Sumur, Bu)?” tanya saya kepada wanita yang sedang memetik daun kemangi di

sebelah gazebo tempat kami rehat.

Yang saya tanya mengiakan. Kemudian saya menanyakan tahun kelahirannya. Enam tahun lebih muda daripada saya. Saya kecewa. Dengan selisih 6 tahun, dijamin kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Lebih mengecewakan lagi, ternyata dia bukan pribumi. Daerah asalnya Sragen. Suaminya, yang asli Sumur.

Sayang, saya tidak menanyakan nama suaminya. Bisa jadi, kami

saling mengenal. Atau, setidaknya saya mengenalnya. Atau sebaliknya, ia yang

masih ingat saya. Anak-anak dusun Sumur pasti se-SD dengan saya: SD Negeri Suci

I (sekarang SD Negeri 1 Suci). Kalau tahun masuknya selisih (-3) hingga (+3)

tahun, biasanya saya masih ingat—setidaknya namanya.

Meski bernama Sumur, dusun ini tergolong kering. Mungkin malah

tidak ada satu pun sumur air di sana. Tanahnya tandus. Pertaniannya didominasi

budi daya palawija. Kalaupun ada yang menanam padi, hanya gaga rancah. Sebagian

besar lahannya berupa lereng pergunungan kapur. Pada musim hujan, petak-petak

tanah sempit di sela-sela gugusan batu kapur itu ditumbuhi kacang tanah, kedelai,

jagung, sorgum atau cantel, atau singkong.

Di puncak musim kemarau, yang tersisa tinggal pohon-pohon

keras yang berdiri kaku tanpa daun. Jati, mahoni, dan akasia kompak meranggas demi

menampakkan gugusan batu berpori, material pembentuk bentangan “candi alami”.

Panorama khas di sepanjang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu.

Kondisi alam yang gersang itu membuat saya sangsi ketika tersiar

kabar adanya perkebunan alpukat di Sumur, sekitar 3 tahun lalu. Lebih

mengejutkan lagi, kebun di perbukitan kapur itu mendadak viral sebagai

destinasi wisata. Saya jadi penasaran, yang dikembangkan itu kebun buah atau

taman rekreasi? Atau dua-duanya, agrowisata? Penasaran berikutnya, siapa

bosnya: “sultan” lokal atau konglomerat asing?

Setelah tertunda sekian lama, akhirnya kesampaian juga

keinginan saya untuk menengok “keajaiban” di tetangga desa kelahiran saya itu. Dalam

perjalanan kembali dari Pantai Srau, Ahad, 8 Juni 2025, saya dan rombongan

mampir sejenak di Gunung Dewa Dewi (GD2). Bagi saya, kunjungan ini kelewat

telat. Letaknya hanya 2—3 km di sebelah timur dusun kelahiran saya. Tiap-tiap 1—2

bulan saya pulang kampung. Eh, mudik. Belum pulang kampung—menurut definisi

siapa itu. Hanya 1 atau 2 malam. Sekadar mengempeng Simbok.

Setahun silam hampir kesampaian. Mumpung ada nunutan

mobil. Tetangga di Semarang—satu keluarga—mengantar keluarga saya (minus saya)

mudik. Mereka menginap semalam di rumah suwung kami. Paginya kami piknik, tanpa

bekal makanan karena 1 hari lagi baru Lebaran. Anak gadis tetangga saya itu mengajak

ke pantai. Saya tawarkan sekalian mampir di kebun alpukat. Mantunya Simbok

tidak tertarik. Ya, sudah. Kali lain saja, pas mudik tanpa anaknya mertua.

Ternyata dendam saya baru terlampiaskan setahun lebih berikutnya.

Semula saya menjadwalkan kunjungan ke GD2 sebagai destinasi pertama, Sabtu pagi.

Kepada teman-teman, saya menjanjikan suasana matahari terbit di puncak bukit

alpukat. Gagal! Selepas subuh, Mbakyu pembarap telanjur menyeduh kopi untuk

kami. Kami tidak tega untuk menyia-nyiakan. Takut kualat.

Sesampai di parkiran, saya berpesan kepada teman-teman, “Di

sini, tujuan utamanya bukan menikmati pemandangannya. Melainkan, mempelajari

manajemen perubahannya.”

Bagi saya, kehadiran kebun alpukat di perbukitan kapur

Sumur-Nujo itu cukup memantik perhatian. Ya, perbukitan yang menjadi lahan

perkebunan itu irisan dua dusun: Sumur (Desa Suci) dan Nujo (Desa Gambirmanis).

Saya—mungkin juga kebanyakan masyarakat sekitar lokasi GD2—tidak pernah

membayangkan sebelumnya bahwa pohon alpukat mau hidup di sana. Faktanya, bisa.

Tanaman buah itu sekarang rata-rata sudah mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Sebagian sudah mulai berbuah.

Tanaman yang setahu saya menyukai hawa sejuk itu dibudidayakan langsung

dalam skala besar. Konon tahap pertama disiapkan lahan 47 hektare. Kalau gagal,

pasti investornya menanggung kerugian cukup besar. Harga tanahnya barangkali

tidak seberapa. Masyarakat di sana belum melek bisnis tanah. Namun, modifikasi

lahannya tentu menguras modal. Semua galengan tampak baru. Berarti, galengan

lama—alami maupun buatan—dibongkar. Tanah di petak-petak lahan penanaman

alpukat diratakan. Setahu dan seingat saya, lazimnya petani tradisional

setempat membiarkan lahan bercocok tanam di lereng perbukitan seperti itu tetap

miring.

Pemodal itu tentu tidak sedang berspekulasi. Konversi lahan

itu pasti sudah melalui riset. Teknologi pertanian dilibatkan. Rekayasa cuaca,

bahkan, mungkin juga dilakukan. Sejauh ini, pertumbuhan pohon-pohon alpukat itu

cukup menggembirakan. Dari kejauhan tampak hijau merata. Dari dekat tampak

subur segar. Apalagi, beberapa sudah berbuah. Harapan panen layak untuk

dikantongi.

Bahkan, sebelum panen buah alpukat, panen wisatawan sudah

dapat dinikmati. Sejak Lebaran yang lalu pengelola mulai menerapkan tarif tiket

masuk. Sebelumnya, pengunjung hanya dikenai ongkos parkir. Kabarnya, parkir

kendaraan itu dikelola oleh karang taruna setempat.

Pelibatan penduduk lokal itu menjadi nilai plus. Ketika

bersambang ke sana tempo hari, saya tidak menemukan wajah asing. Semua petugas

saya kenali sebagai warga setempat. Para penjaga loket tiket masuk dan portal jalan

keluar—walaupun berkostum ala orang kota—saya pastikan muda-mudi setempat.

Logat Praci pegunungan masih kental pada bahasa mereka. Karakter “ndesa”

juga masih kentara pada orang-orang yang terlibat dalam operasionalisasi GD2. Ongkos

naik jip keliling area perkebunan hanya dibanderol 150 ribu per trip. “Pak

Ogah” yang memandu arah dan arus kendaraan pengunjung di dua pertigaan—masuk dan

keluar area—tidak menodongkan ember ataupun besek kepada pengendara.

Pemberdayaan masyarakat lokal itu tercantum eksplisit di

papan manifesto bisnis GD2. Ya, dalam perjalanan kembali ke tempat parkir, saya

mendapati plang proyek. Papan yang sepasang tiangnya tertancap ke tanah bercampur

batu putih kekuningan itu memuat sejumlah butir manifesto. Salah satunya,

SDM-nya warga lokal. Wanita pemetik daun kemangi itu juga bekerja di resto yang

berdiri di puncak salah satu bukit lahan perkebunan alpukat. Saya menduga, tenaga

kerja resto itu—meski menunya kekinian—didominasi warga lokal. Barangkali hanya

jajaran manajemen dan dietisien yang diisi orang luar.

Di manifesto juga tercantum bahwa modal usaha murni berasal

dari pihak swasta. Sayang, saya belum berhasil melacak nama dan bentuk korporasinya.

Di bagian akhir manifesto hanya tertulis: “Ketua // ttd // Tito Juniadi”. Ada

ketua, berarti pemiliknya lebih dari satu orang. Namun, mengapa ketua? Bukan

direktur atau manajer? Mungkinkah badan usahanya berbentuk koperasi? Atau, malah

hanya semacam paguyuban? Profil Tito Juniadi pun masih sulit diulik. Segelintir

media yang sempat menyebut namanya hanya memberikan atribusi “miliarder kelahiran

Pacitan yang berdomisili di Sukoharjo”.

Saya juga belum mendapat penjelasan tentang dua atribut yang

terpampang dengan huruf balok besar-besar: SATRIA ALAM dan PETANI HATI. Masing-masing

terbentang di lokasi terpisah. Apakah keduanya serangkai dan merupakan

nama badan usaha atau sekadar sepasang slogan yang mencerminkan ideologi

usahanya?

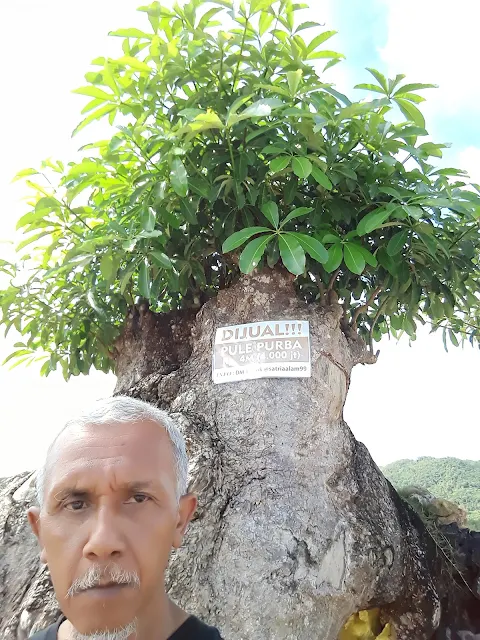

Ah, di tengah kesibukan mereka-reka tafsir atas dua frasa

itu, mata saya tergoda oleh label pada kertas HVS berlaminasi yang menempel pada

tunggak pohon. Saya mendekatinya. Tertulis begini: “DIJUAL!!! // PULE PURBA // Rp.

4M (4.000 jt)”. Saya duduk di depannya—agak ke samping—lalu berswafoto dengan

latar belakang tunggak termahal sedunia itu.

|

| Tunggak pohon termahal sedunia |

Saya terbengong: itu iklan serius atau bercanda? Hanya orang

gila yang rela merogoh deposito 4 miliar demi memboyong seonggok tunggak pulai—yang

oleh iklan itu diklaim sebagai pohon purba. Jangankan membeli, diberi gratis

saja saya tidak mau. Oleh masyarakat di dusun saya, pohon bernama Latin Alstonia

scholaris itu dipercaya sebagai hunian favorit bagi berbagai jenis makhluk

halus. Hiii, ... merinding!

Sejenak kemudian saya mencoba menerka-nerka maksudnya.

Dugaan saya, iklan itu sindiran belaka. Begini takwil saya atas iklan itu: mahar

semahal-mahalnya mesti dikenakan kepada sesiapa yang rakus dan semena-mena

terhadap alam! Alias, iklan bombastis itu menegaskan brand GD2 sebagai

kesatria penjaga kelestarian alam.

Angan saya lantas melayang ke wacana pro-kontra pendirian

pabrik semen di sekitar kampung halaman saya. Andai saja para pemangku

kepentingan dan kebijakan—konon mengatasnamakan demi kesejahteraan masyarakat Wonogiri selatan—sudi membaca fenomena GD2, tentu tidak perlu mengacak-acak

harmoni sosial-ekologis KBAK Gunung Sewu di Pracimantoro.

Pegunungan kapur di Sumur-Nujo terbukti

bisa disulap menjadi kebun alpukat sekaligus taman tamasya yang memikat—tanpa merusak

lingkungan alam dan sosial. Saya yakin, lanskap serupa di desa-desa sekitarnya

yang menjadi target penambangan bahan baku semen dan pendirian pabrik pengolahannya

itu pun bisa dikonversi menjadi area agrowisata yang produktif dan ramah lingkungan.

Di Praci sendiri, plus kecamatan-kecamatan tetangganya,

tidak sulit untuk menemukan saudagar sekaliber Pak Tito Juniadi. Pemerintah

tinggal mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan

investor, masyarakat, dan alam. Yang masih menjadi taruhan, syahwat apa yang diperjuangkan:

mendayagunakan dan memberdayakan atau memperdaya?!

Tabik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar